台湾に想いを馳せながら歴史を考える3冊

11月まで新宿K’s cinema 行われていた「台湾巨匠傑作選」は、大阪・名古屋でも行われ、このたび吉祥寺アップリンクでも行われることとなった。チョン・モンホン(鍾孟宏)監督の『停車』のブラックユーモアに、こんな監督がいたのか!と舌を巻き、久しぶりにツァイ・ミンリャン(蔡明亮)監督の4作品をまとめ見してぐったりした。こんなにまとまって台湾映画を見たことがあっただろうか、というくらいに台湾映画を見たのだった。

今回の特集上映の中でも目玉だったのは、ワン・トン(王童)監督の劇場初公開作『バナナパラダイス』(1989年)。一人の男の数奇な運命とともに、国共内戦から戒厳令下の白色テロ時代、そして現代に至るまでの戦後台湾現代史を描いた秀作だった。

ひとつの国の歴史を題材にした映画は、「そこに至る歴史的な前提」があるので、感覚的になかなかピンとこない場合が多いけれど、その国への理解を深めたり広げたりするきっかけになるので面白い。海外旅行に行けない今だからこそ、映画や読書で興味のある国の知見を広げるチャンスでもある。長い前置きになったけれど、台湾映画とともに読んでいた台湾関係の歴史本を3冊。

牡丹社事件 マブイの行方 日本と台湾、それぞれの和解

牡丹社事件と聞いても、もしかしたらピンとくる日本人は少ないのかもしれない。かくいう私も、概要を知っているだけで、詳しい内実は知らなかった。すなわち、1871(明治4)年、琉球の船が遭難して台湾南部に漂着、その地で乗組員ら54人が原住民パイワン族に殺害されたという事件だ(琉球に帰国できたのは12人だけだった)。事件には続きがあって、明治政府は遭難殺害事件を理由に、1874(明治7)年に西郷従道(隆盛の弟)をリーダーとして出兵し、台湾南部を制圧することによって、当時台湾を統治していた清国から有利な講和を引き出す。

日本と台湾の歴史的な関わりは、日清戦争後の1895(明治28)年の台湾併合に端を切っていると思いがちだが、実は、日清戦争の約20年前にすでに最初の衝突があり、また、この牡丹社事件からの一連の流れが、日本が初めて世界と衝突する最初の一歩だったといえる。遭難殺害事件そのものは悲劇的だったが、もともとは、言葉も通じない異なる民族間の行き違いによる事件が台湾出兵の理由に用いられ、当時、日本か清国かという属国問題のさなかにあった琉球問題も「琉球民ために」出兵したことで、同時に解決してしまった。明治政府にとっては一石二鳥だったともいえるが、それゆえに、問題は複雑化したともいえる。

この本は、そうした複雑な背景を持つ牡丹社事件を紐とき、百数十年を経た沖縄と台湾の間で起こった和解の動きを追いかける。沖縄や台湾のパイワン族の事件当事者の子孫である人たちと信頼関係を築き、丹念に話を聞き、事件を丁寧に解きほぐしていく労作だ。

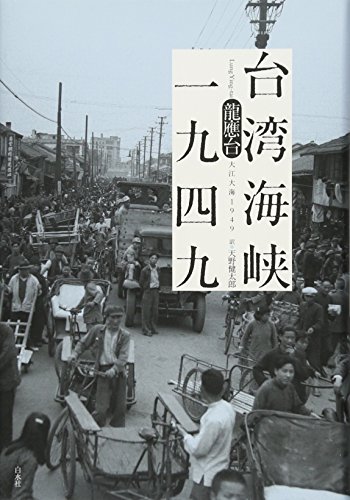

台湾海峡一九四九

太平洋戦争と、その後の中国の国共内戦。ふたつの戦争に翻弄された台湾の人々を描いた歴史ノンフィクション。タイトルの1949年は、国民党が中国本土で解放軍(共産党)に敗れ、台湾に逃げてきた年だ。冒頭で紹介したワン・トン(王童)監督の映画『バナナ・パラダイス』では、敗走する国民党にまぎれ込んで台湾に渡った青年が主人公であり、映画の舞台となった歴史が重なっていたこの『台湾海峡一九四九』は、とても興味深く読んだ。

太平洋戦争では日本人だけが出兵したわけではなく、台湾の人も日本軍として戦地に赴いたわけだが、彼らもまた、現地で「人殺し」に加担して、戦争が終わって罪に問われることになる。この本を読んでいると、歴史の「たら」「れば」を思わずにいられない。

太平洋戦争がなければ人を殺すこともなかっただろうし、戦争後に罪人として罰を問われることもなかっただろう。国共内戦がなければ、家族と生き別れ、その後、本土の祖国の地を踏めずに故郷に思いをはせながら亡くなることもなかっただろう。彼らにも家族があり、家族との物語があった。そうした、いわゆる「普通の人たち」が戦争に翻弄された人生を掘り起こした1冊。インタビューやドキュメンタリー要素も交えつつ、単なるノンフィクションに収まらない、文章からは「文学」を読んでいるような薫りが漂う(それは、訳者の力によるところも大きいだろうけど)。

台湾人の歌舞伎町 新宿、もうひとつの戦後史

これまた、知られざる歴史を丹念に取材した1冊。現在の新宿歌舞伎町の成り立ちを振り返るとき、台湾人の存在が欠かせないことを発見する。

戦前から日本に留学(といっても、当時の台湾は日本の統治下だったので内地留学だ)していた台湾の若者たちは、終戦後も政治状況が混乱していた台湾に戻ることもできず、新宿西口の闇市マーケットで商売を始める。終戦で晴れて「解放国民」となった彼らは、日本人であれば米国の占領下で統制されて手が出なかった品物を扱えるという利点を生かし、財力をつけていく。やがて闇市がなくなると、未開拓だった新宿東口へと流れ込んでいったのだった。彼らは独自のネットワークを生かし、お互いに協力し合い、商売を拡大していく。故郷という支えを失い、背水の陣となって、それでも生き延びていかなくてはならない彼らの熱量は、ものすごいものがある。

名曲喫茶や劇場、アシベ会館(現在のABCホール)や風林会館などなど、新宿文化の基礎を作ったのは台湾人なのだった。